Aufklärung Low back pain Mythen

untere Rückenschmerzen

In der schweizerischen Bevölkerung leiden gemäss dem Rückenreport 2020 der Rheumaliga mindestens 67% mehrmals pro Jahr an Rückenschmerzen. Davon leiden 22% jeden Monat und 17% sogar jede Woche an Rückenschmerzen. Kreuzschmerzen sind in Europa die häufigsten Erkrankungen, welche zu ärztlich verordnetem Krankenstand und verfrühtem Ruhestand führen. In den USA zeigte eine Studie aus dem Jahre 2016, dass dafür ca. 134.5 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden.

Die Erkrankung wird unterteilt in unspezifische und spezifische LBP, wobei nur ca. 10% davon eine ernsthaftere Pathologie ausmachen (z.B. Radikuläres-Syndrom). 90% sind als nicht spezifisch einzuordnen und können somit keiner spezifischen, ernsthaften Ursache zugeordnet werden.

Alles Fakten die dazu aufrufen, sich einige Dinge etwas genauer anzuschauen. Dieser Blogbeitrag soll dazu beitragen, über einige Dinge bezüglich der allseits bekannten Rückenschmerzen aufzuklären.

Mythen und Fakten «untere Rückenschmerzen»

"Bandscheibenvorfälle sind immer ein Notfall und Grund zur Operation"

Das ist ein Mythos !

Nur ca. 1 – 2.5% der Bevölkerung der westlichen Länder erleiden einen Bandscheibenvorfall. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass man gemäss verschiedenen Studien, auch bei sehr vielen Menschen ohne Symptome (auch bei jungen) im MRI degenerative Bandscheiben finden konnte. Symptome wie Schmerzen und auch solche die auf eine Nervenkompression hinweisen, verbessern sich in 80% aller Bandscheibenvorfälle innert einigen Wochen bis Monate ohne OP. Bandscheibenvorfälle können sich selbstständig zurückbilden. Spannend dabei ist, dass sich grössere Bandscheibenvorfälle besser zurückbilden als nur Vorwölbungen. Eine Indikation zur OP ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn hochgradige Kraftverluste oder neurologische Symptome darüber hinaus auftreten.

"Heben mit gerundetem Rücken ist als alleiniger Faktor verantwortlich für die Schmerzen in meinem unteren Rücken."

Wieder ein Mythos !

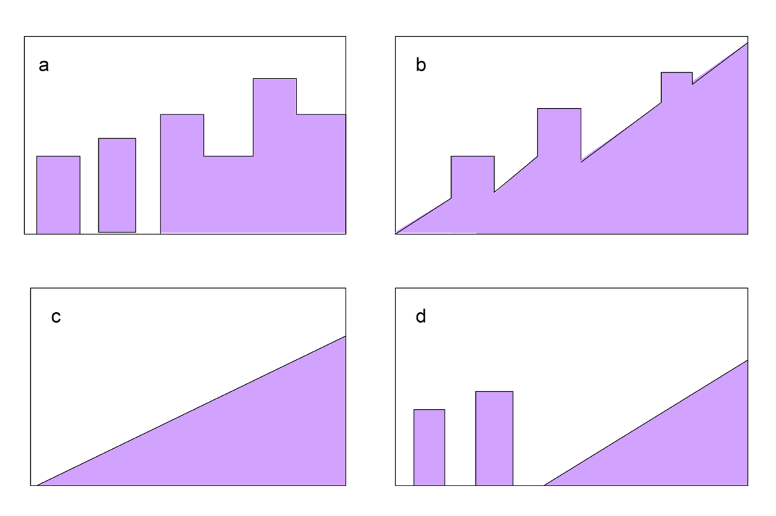

Meistens führen viele verschiedene Faktoren auf einmal zu Rückenschmerzen. Dabei sind gebeugte Haltungen beim Heben oder auch beim Sitzen alleine nicht die Ursache. Viel mehr führen verschiedene Faktoren auf einmal dazu, wie z.B. genetische, psychologische, soziale, biomechanische, arbeitsbezogene oder physiologische Faktoren. Auch das Aktivitätsniveau, die Regeneration davon, das Alter sowie andere zusätzlich vorhandene Erkrankungen müssen dabei immer berücksichtigt werden. Zusätzlich kann Angst vor dem Heben/Bücken Rückenschmerzen verstärken, indem diese Bewegung vermieden wird. (Also: Immer dem Körper vertrauen, zu was er fähig ist!) Abschliessend kann gesagt werden, dass man zum heutigen Zeitpunkt nicht von DER perfekten Hebetechnik sprechen kann.

"Massagetherapie wird bei unteren Rückenschmerzen immer empfohlen."

Das ist auch ein Mythos!

In fast jedem Fall von unteren Rückenschmerzen wird von offiziellen Guidelines immer als erstes die aktive Therapie empfohlen. Massagen oder andere manuelle Therapien kommen nicht an erster Stelle und sollten dosiert eingesetzt werden. Mit Ausnahmen von kurzfristigen symptomatischen Effekten, kann die Massage ergänzend eingesetzt werden.

"MRI-Bilder meines Rückens sind meistens sinnvoll um die Ursache für meine Schmerzen zu finden."

Wieder ein Mythos!

Ein MRI macht erst Sinn bei anhaltenden sehr starken Beschwerden (mehr als 12 Wochen) aber vor allem bei motorischen Ausfällen, wo z.B. die Muskulatur im Fuss nicht mehr angespannt werden kann, hier sollte dann schnell gehandelt werden (sehr geringes Vorkommen). Zudem sind frühzeitig getätigte MRI-Bilder bei akuten Rückenschmerzen assoziiert mit längerem Anhalten der Schmerzen – man kann also damit unbewusst die Beschwerden sogar hinauszögern! Gemäss aktuellen Daten assoziieren die meisten Patienten, höheres Alter oder auch Degeneration der Wirbelsäule, direkt mit mehr Schmerzen. Da wir jetzt aber wissen, dass Rückenschmerzen meistens durch viele verschiedene Faktoren ausgemacht werden, sollte eine MRI-Untersuchung im Voraus immer fundamental hinterfragt werden.

"Bei unteren Rückenschmerzen wird schonen meinen Rücken wieder schmerzfrei machen"

Leider auch ein Mythos!

Auch die Empfehlung bei unspezifischen unteren Rückenschmerzen zu schonen, ist schon seit einiger Zeit überholt. Auch hier wird von offiziellen Guidelines in fast allen Fällen empfohlen, möglichst früh mit aktiven Bewegungsübungen zu starten. Ausnahmen sind nur die ca. 10% der möglichen ernsten Fälle von Rücken-schmerzen (z.B. bei motorischen Ausfällen, Frakturen usw.) – Diese müssen immer individuell und mit Einbezug eines Arztes angegangen werden.

Quellen / Literatur:

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116904/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25430861/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34322188/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8999845/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6408089/

- https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03000605211058987

- https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-105603.pdf

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25009200/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34805121/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31451200/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33799053/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22317058/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29971708/

- http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/low_back_pain_practice_guidelines_2013.pdf

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819061/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30796513/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34348864/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215659/

- https://doi.org/10.4414/saez.2021.19449

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30854609/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434211/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29573870/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34405825/

- https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/guidelines/low-back-pain-2021/kngf_guide_on_low_back_pain_practice_guideline.pdf